ORIGIN1

始まり

それは、スイス・バーゼルでの出会いだった。1996年、高校を卒業したばかりのLes Artisans代表 三島 勤也と、まだ若い時計職人たち。当時は独立時計師という存在自体が今ほどフォーカスされておらず、それゆえ下請けの仕事をしながら研鑽を積む者も多かった。既に大きな仕事をしているにも関わらず、まだ有名ではない。そんな彼らと交流を持っていたのは、旭時計店の店主である勤也の父だった。

「そのビジネスセンスは半端ではなかった」

当時ユリス ナルダンやジェラルド ジェンタなど、日本ではまだ取扱いの少なかったブランドにいち早く目をつけて販路を開拓し、販売量においてブランドから表彰されるなど、その先見の明は当時子供だった彼の目にも尋常でなく写った。

自分に同じものはない。そう考えた勤也は様々な職人たちとの交流を深めていく。

バーゼルで父を介して出会ったアントワーヌ・プレジウソ氏とヴィンセント・カラブレーゼ氏。

まだ個人の名前で売り出すような時代ではなく、大手メーカーの下請けを主に行っていた彼らは、時計業界が大きく移り変わると共に独立時計師として名を馳せ、個人の活動の場を広げていく。

彼らのような魅力的な人物が携わる時計の世界は面白いに違いない、そう考えた勤也の行動は迅速だった。

留学先で

彼らのアトリエを訪れた。アントワーヌ氏のアトリエは、中世の時計職人のイメージがそのまま形になったような屋根裏部屋の一室だった。その小さい屋根裏部屋は、なんと賃貸だった。

だが、そこには誰もが知るブランドの試作品があり、彼はそれらを直に見て、触れた。

クリストフ・クラーレ氏とアントワーヌ氏がL社(現在は某B社に合併)から依頼された試作品を目の当たりにし、更にそれを販売してインセンティブを受け取るなど、彼の『才能』は既に片鱗を見せ始めていた。

独立時計師の周りの友人達とも出会う機会を得、彫金師のキース・エンゲルバーツ氏など一流の職人たちとの交流が彼の新たな血肉となっていった。

余人には得難いあまりにも貴重なその環境で、彼は時計への造詣を深めていった。

Kinya Mishima 三島 勤也

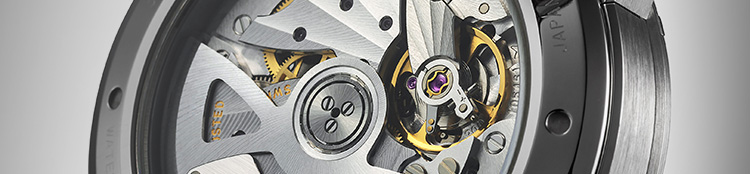

レ・ザルティザン 代表。時計プロデューサー コーディネーター。高校卒業後に18歳でスイスへ留学し、独立時計師 アントワーヌ ブレジウソ氏の下で時計について学ぶ。スイス生活5年、また10年以上に及ぶ時計業界で培ったネットワークと経験を活かし、職人とのコラボレーションによるオートクチュール時計の提案や生産本数の限られた時計の輸入を中心に、職人の作るモノ (革ベルト、革小物、万年筆など)を販売。現在はレ ザルティザンとしてウルバン ヤーゲンセン、アクリビア、グローネフェルト、キース エンゲルバーツなどの時計を扱い、今回、ミナセと協力してオリジナルブランド時計をプロデュースするに至る。